坚守与传承,把桩师傅胡家旺之二

1300摄氏度的窑炉前,70岁的胡家旺躺在竹椅上,多数时候是在一口一口地喝茶。到了温度攀升的关键时刻,他一声令下,旁边的窑工便知道添柴加火。他坐的这把椅子,任何人不许碰,一碰就代表他可以“下课”了。他一个人在这把交椅上呆了20几年,他是一位了不起的把桩师傅。

转折年代的坚守

走在景德镇街头,胡家旺是一个普通的老头儿,身穿黑色夹克,走路慢条斯理;走进他的两居室,也没有任何豪华的摆设,甚至没几件瓷器,看不出他在陶瓷界的“江湖地位”。“只有在烧窑时,他才最有魅力。”古窑的一位工作人员如此评价他。

1958年,13岁的鹰潭人胡家旺小学毕业,家境困难,提着一个布袋子和一元多毛票首次踏足景德镇,花了两角钱住旅店,第二天投奔亲戚,就此和陶瓷结下一生不解之缘。

少年胡家旺成了建国瓷厂一名陶瓷制作的学徒,尚不知烧窑为何物。烧水、扫地、拿饭,头一年他没什么具体的事干,没事还得给吃旱烟的师傅拿一杆,“尽是零碎活。”到晚上师傅下班后,他才能点着煤油灯偷师技艺,因为白天师傅把器具占着了。整整3年,本该活泼玩闹的少年找不到同伴,一天到晚蹲在坯房里,照顾六七十岁的师傅,一个月拿13元钱工资,其中的8块8还是伙食费。“冬天时就是两件单裤,有件空心棉袄就不错了。”胡家旺回忆那几年,说自己肚子老是饿得不行,“每月28斤米饭,没一点油水。”

由于家里开过一个小店,胡家旺的父亲被打成走资派。“成分”不好的胡家旺,1962年成为“统战对象”,在南昌当了6年兵。

复员后,胡家旺再度回到景德镇建国瓷厂,却并未延续自己的陶瓷制作生涯,而是转去行政岗位,一直做到了团委书记。

1976年,中国大局势剧变,胡家旺也走到了生命的转折点。31岁的胡家旺来到窑炉前,正式开始窑工生涯。那时他已经是3个孩子的父亲,最大的已经上小学,最小的才1岁多。

这时,建国瓷厂的柴窑没人了。民国时期,景德镇最火的时候曾同时开烧108个柴窑。而从50年代开始,资源短缺,柴火不够,曾有8个柴窑的建国瓷厂只剩下1个柴窑,其他都改成了煤窑。

只是因为煤窑的技术没过关,烧不成景德镇四大名瓷之一的高温颜色釉,建国瓷厂才因此保留了一个柴窑“独苗”。那时,柴窑被认为是没有前途、要淘汰的窑种,景德镇陶瓷学院的教授们在不断试验,希望能用煤窑和油窑取代柴窑。

“烧柴窑是个苦活累活,既要脑力又要体力劳动,那时让一个人去烧柴窑有点‘发配’的意思,何况我还是个行政干部!”胡家旺说,当时烧窑这个工种没有人愿意干,“当时我文化程度不高,体力很好,我也没有什么别的想法,就一心一意认真做。”

在瓷厂,很多人从业务岗位逐渐走到了行政管理岗位,而胡家旺恰好相反,从管理岗位调动到了业务岗位,而且还得从最低一级的工种学起。这一转变,或许会让许多人在心理上难以接受。而胡家旺却并没有消极看待,反而利用自己善于学习的优点,不仅成为了把桩师傅,还成为了众人眼中表达能力最强的窑工,接受了数十家媒体的采访。说到自己清晰的思路和缜密的表达,他还觉得跟自己的行政干部经历有关。

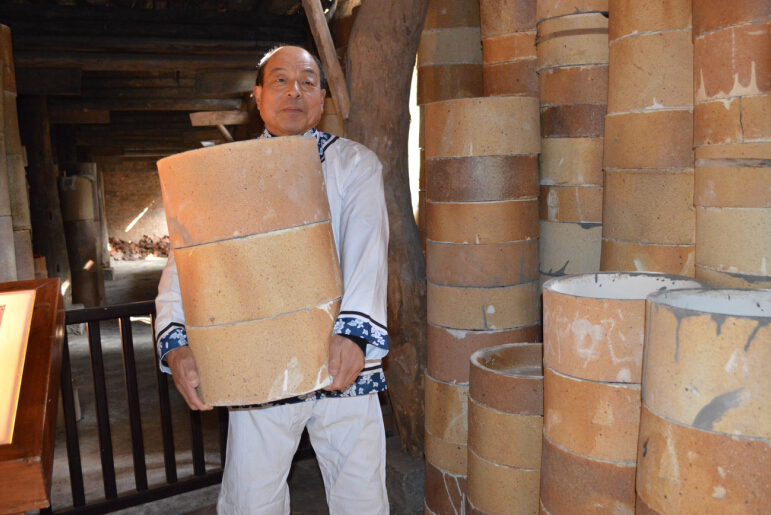

已到而立之年的胡家旺,一进窑炉就当最底层的一伕半,38块钱一个月,每天工作七八个小时,就在窑里搬运五六十吨重的匣钵,来回把它们举起来。“夏天窑里常常四五十度高温,一直光着膀子,短裤里能挤出水来。”那时,胡家旺一次能将百八十斤的匣钵举起来,“就像一个举重运动员一样。”到了如今近70岁的年纪,他还能轻松举起三个匣钵,每个都得二三十斤重。

除了胡家旺,窑里几乎没有正式工,都是一些厂里照顾来的家属工。最高级别的把桩师傅,是已经退休又返聘的,已经70多岁了。可以说,柴窑人才青黄不接。“领导安排我过去,也并不是要我去振兴柴窑事业,只是让我去维持一下这个‘黄昏行业’。”

由于工资少,在繁重的工作之外,为了维持家庭生活,每个星期天胡家旺一家人还得上山砍柴,挣得一些生活费。

在从学徒到把桩的近15年的时间里,胡家旺潜心摸索烧窑的技艺,努力让自己对烧窑的各个环节都有一个理论和实践上的准备。“我什么都想参与,既观察天时地利,也没事就调配调配泥料,看看它们适合什么地方,需要什么样的气氛和窑位。”怀着不能让这项技艺失传的心态,他花了很多工夫去学当时基本上没人学的东西。

“跟好多人对打麻将、下象棋痴迷一样,我对烧窑也很痴迷。”胡家旺介绍,那十几年他一吃完晚饭就坐到窑炉旁边,不断搞试验。有的人比他早进厂子十年,却被他超越了;有的人开始是他师兄,后来却变成了他的徒弟。

只有小学文化的胡家旺,对现代科学也并不畏惧,他常看烧窑需要的流体力学等边缘科学的书,还请教做颜色釉的工人试验配方,因此可以领双份工资。“我从来不打牌,除了学习,还是学习。80年代我就接受采访,当时相当荣耀。”他认为自己能成为把桩师傅是幸运的,因为那个年代没有人愿意干这个工种,而他坚持了下来,还做到了创新。

胡家旺说,自己也当过领导干部,但从小就不喜欢“参与政治”。“小时候家里成分不好,在仕途上觉得没什么发展,于是就想在技术上有所突破。”而当副厂级的调令要下达时,已做到把桩师傅的胡家旺还是想做技术工人,“干技术好,我是个思想比较单纯的人。”

一步步向上爬的过程中,胡家旺也并没预见将来自己能成为把桩师傅,更无法预见17、18年后,国家还这么重视非遗,柴窑能重新受人重视。

1989年,又是胡家旺的转折年,他惹出了一场小风波,却也一举奠定了自己的江湖地位。当年古窑遗址复烧,将他借调了过去。当时建国瓷厂在重点培养一位人才,让退休的把桩师傅带了他两年。这位出生四大传统把桩家族的师傅比胡家旺还小5岁,在窑厂也干得更长。没想到,这时他自己却放弃了。

此时,建国瓷厂柴窑要维持1000多人工作,把桩师傅不能青黄不接。于是,建国瓷厂想把借调到古窑的胡家旺调回建国瓷厂,培养当把桩。但是,古窑瓷厂不放。建国瓷厂不干了。厂里表示如果不放人,那么在古窑工作的建国瓷厂的老工人退休工资由古窑瓷厂来发。就这样,胡家旺才又回到建国瓷厂,把桩直到1995年建国瓷厂改制。那一年,随着建国瓷厂和古窑柴窑相继停产,就只剩下在古窑民俗博览区的那座大型柴窑——清代镇窑,这也是世界遗存的唯一一座最古老、最大的蛋形柴窑。