坚守与传承,把桩师傅胡家旺之三

1300摄氏度的窑炉前,70岁的胡家旺躺在竹椅上,多数时候是在一口一口地喝茶。到了温度攀升的关键时刻,他一声令下,旁边的窑工便知道添柴加火。他坐的这把椅子,任何人不许碰,一碰就代表他可以“下课”了。他一个人在这把交椅上呆了20几年,他是一位了不起的把桩师傅。

柴烧复建后的新生

近十年来,在陶瓷大规模工业化生产的冲击下,高成本的传统柴窑退出了历史舞台,景德镇的瓷器也走下神坛,全国其他一些产瓷区已经追赶上了景德镇。

正值此时,国家对于非遗文化的保护和发展力度空前,景德镇的传统柴窑亟待复兴。而景德镇的复兴,与胡家旺这样有着传统技艺的人密不可分。

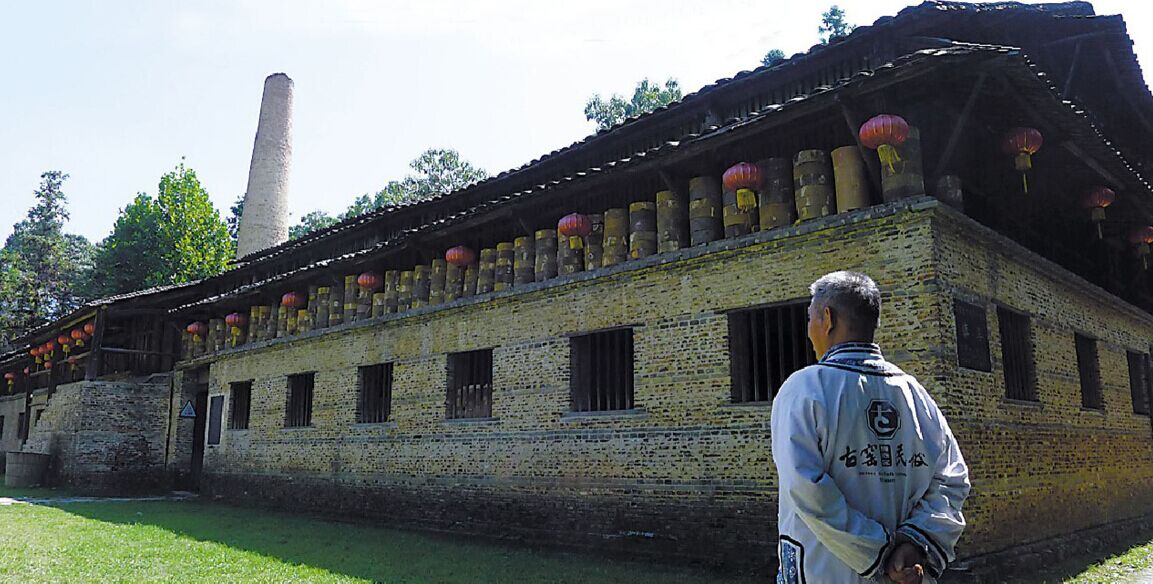

清末,景德镇有一百多座窑。而如今古窑民俗博览区内复建的镇窑,是景德镇仅存的一座保持原貌的镇窑。为在生产中有效保护古代传统手工技艺,让营造技艺和烧成技艺传承下去,2009年,景德镇古窑民俗博览区组织传统老艺人,修复了这座镇窑。镇窑窑场占地约800平方米,房长40余米,宽19米,分上下二层。吉尼斯英国总部全球认证官吴晓红博士现场认证并宣布,景德镇古窑民俗博览区复建的清代镇窑创造了新的吉尼斯纪录,是世界上最大的蛋形柴烧瓷窑。

因为古窑民俗博览区管理处主任陈武平倡导发起历代瓷窑复烧,胡家旺才得以重新拾起大型柴窑的工作。复烧的延续,也让胡家旺的价值得以延续。复烧仪式上,奥运冠军、文化名人等共同为镇窑点火,胡家旺也参与其中,感到相当骄傲。

胡家旺在镇窑复烧时遇到了很多困难:整个景德镇的建窑师傅当时只剩两个,一个72岁,一个68岁。但胡家旺希望能坚持下来,“我当时就说,神七都上天了,我们为什么不能复烧?”

镇窑的体积为260立方米,只有一个投柴口,窑内全长17米,一直得从前头烧到后面,因此容易产生局部温度高,甚至有的匣钵会经受不了高度塌下来,堵住一部分火路。胡家旺遇到这种情况后,使用了“绝活”——清火。他吩咐徒弟们勤烧浅插,依靠炉膛的送力将冷热空气交换均匀,前后温差降低。“如果局部温度过高,火色会刺眼,并发出银光,这时就要考验我的眼力,及时处理。”

镇窑成功复烧后,古窑民俗博览区开始了逐一复烧古代窑炉的工作。2010年10月,一座复建的明代葫芦窑成功复烧,“这是我师父的师父都没有经历过的。”胡家旺说,是旅游业的发展让他有机会复建这些古窑。“在我的晚年,能看见景德镇传统陶瓷文化复兴,使景德镇千年窑火接续,实在很幸运。”

2005年,英国伦敦佳士德拍卖会上,一尊名为“鬼谷子下山”的中国元代青花大罐拍出了2.3亿元人民币的天价,创了单件工艺品拍卖的最高纪录。这尊元青花大罐的产地,就在中国江西景德镇,而烧制它的窑炉,正是这座复烧的葫芦窑。

“古代的烧成方法都有历史遗存,还有督陶官奏折。我把它们都翻了出来,仔细研究。”胡家旺说。

虽然从前辈继承了许多方法,但说到把桩师傅的历史,胡家旺倒是很感叹:“只留下了一个有名的。”按照正统的观念,把桩师傅是不能留名的。这些从业者,只能被称之为“师傅”。如同我们在面对一幅书画时,并不去关注纸墨的作者一样。

而历史上留名的唯一一位把桩师傅,在景德镇已成传奇。明代万历年间,景德镇御窑厂奉意要烧造一批青花大龙缸,由于烧制难度很大,久烧不成。把桩师傅童宾万般无奈之下纵身跳入窑内,以骨作薪,赴火而亡。几天后开窑一看,大龙缸居然烧造成功了。后来,朝廷就为童宾立祠,并敕封童宾为“风火仙师”,从此,“风火仙师”就成为景德镇窑工们每年都要祭祀的一位神。胡家旺烧窑前,都会先与众窑工敬香祭拜他,祈求火神庇护瓷和窑。

对于把桩技艺的传承,胡家旺仍觉遗憾:“过去天天烧窑,一年能烧100多个。现在,窑少了,出‘把桩’就更难了,把桩也就无法修炼成熟。”

胡家旺记得景德镇有一个传说:一位把桩师傅住在窑炉的对岸,烧窑那天突然涨大水,他过不来,于是手摇了三下,意思是过不来了。小副手会意会错了,以为把桩师傅让大家再烧三个时辰,便安排下去。没想到,一揭开窑,瓷器倒烧得非常好。这故事被景德镇人用来传颂把桩师傅出神入化的技艺,说他可以看着烟囱冒烟就知道判断火候。

宋代龙窑、元代馒头窑、明代葫芦窑、明清御窑、清代镇窑……从宋代到清代,一个个古代窑炉得以恢复。胡家旺参与复建了他众多祖师爷的窑炉,他的技艺在新时代得到了重生和复活,古窑和胡家旺坚守与传承的意义,也将铭记于世。